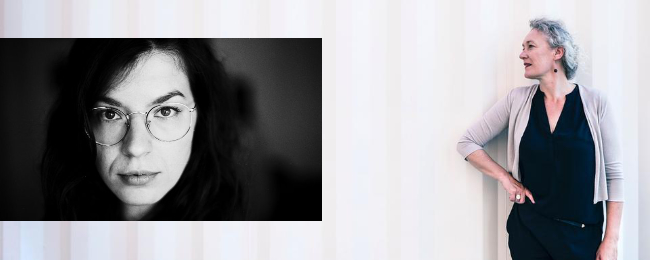

Die Idee zum Projekt hatten die beiden Spark-Gründer*innen Andrea Ritter und Daniel Koschitzki, die schon lange vorgehabt hatten, ein Programm mit Komponistinnen zusammenzustellen. Der zündende Moment kam dann tatsächlich bei der Begegnung mit Wallis Bird, die sich seit dem Beginn ihrer Karriere für Themen für Female Empowerment, Gender Equality und die LGBTQI*-Community einsetzt. Wallis war sofort begeistert. „Die weite Zeitspanne, die wir in dem Programm beschreiten, gab uns allen die Möglichkeit, Neues kennenzulernen, die eigene Komfortzone zu verlassen, Risiken einzugehen. Es war eine wunderbare, sehr inspirierende gemeinsame Reise“, beschreibt Daniel Koschitzki die Zusammenarbeit. „Wir haben zunächst sehr viele Frauen aus unterschiedlichen Epochen, Ländern und Genres gesammelt und die Auswahl dann im Lauf der Zeit immer mehr eingedampft und verdichtet. Wallis war Vielfalt und Diversität extrem wichtig. Es sind Frauen unterschiedlicher Ethnien aus neun verschiedenen Ländern und drei verschiedenen Kontinenten auf dem Album vertreten. Wir wollten unbedingt ganz unterschiedliche Geschichten erzählen“, ergänzt seine Kollegin Andrea Ritter.

Im konzeptionellen Entwicklungsprozess des Programms von 2019 bis 2022 fanden zuerst regelmäßige Online-Meetings statt, wo sich die Musiker*innen über die Komponistinnen und den Spannungsbogen des Programm ausgetauscht haben. 2022 trafen sich die sechs Musiker*innen zum gemeinsamen Musizieren an der Ostsee. Da waren die ersten Arrangements bereits erstellt, aber es ging bei vielen Songs auch darum, Tonarten zu testen, Arrangementideen auszuprobieren etc. Die letzten Stücke wurden erst wenige Tage vor der Premiere im Sommer 2023 fertig, die beim stARTfestival in Leverkusen stattfand. Im Herbst 2023 ging es dann ins Studio.

Bei den Arrangements gab es verschiedene Herangehensweisen. Zum einen wurden Komponist*innen und Arrangeur*innen aus ihrem Netzwerk beauftragt, die Songs für die spezielle Spark-Besetzung zu arrangieren, die ein großes Instrumentarium zur Verfügung hat. An diesen Arrangements wurde dann weiterexperimentiert und kleine Anpassungen vorgenommen. Einige der Songs sind auch von Mitgliedern von Spark arrangiert, wie z.B. „Visions of Venus“, das von Andrea Ritter für Spark final gestaltet wurde. „Es war ein sehr aufwendiger und zeitintensiver Weg, bis wir bei den finalen Stücken angelangt sind, in der Form wie sie auf der Bühne und auf dem Album erklingen“, beschreibt Koschitzki den Projektablauf.

Live 21.07.2024 @ Casals Forum Kronberg

Wer kann, sollte sich ein Konzert dieser fantastischen 5+1 Formation jedenfalls nicht entgehen lassen! Eine klassische Band (ja Band!), in der hochtalentierte, virtuose und beseelte Musiker*innen völlig in ihrer Musik aufgehen und ungemein dynamisch und gut aufeinander eingespielt sind. Atemberaubend schnelle Blockflötenmelodien & Grooves, Piano, Cello und Geige in perfektem Zusammenspiel, gefühlvolle und berührende leise Szenen und mittendrin die Person, die der Band in Sachen Talent, künstlerischer Version und Leidenschaft um nichts nachsteht: Wallis Bird. Die irische Singer-/Songwriterin mit der Liebe zum Groove ist für ihre energiegeladenen Shows bekannt und geht auch im Casals Forum in Kronberg, wo ich am 21.07. das neue Programm „Visions of Venus“ im Rahmen des Rheingau Musik Festivals erleben durfte, völlig in den sorgsam ausgewählten Songs auf.

Das Programm umspannt Tausend Jahre des Musikschaffens von weiblichen* Komponistinnen und wird live sehr abwechslungsreich präsentiert; mal spielen alle gemeinsam, mal nur die Band, mal nur Bird mit Piano oder einer Flöte. Auf der Bühne ist also schon mal jede Menge Bewegung, zumal die Musiker*innen allesamt vor Energie und Gefühl regelrecht überschäumen. Neben Flügel (Christian Fritz), Violine (Stefan Balazsovics) und Violincello (Victor Plumettaz) betten viele verschiedene Blockflöten Birds Stimme kammermusikalisch wunderbar ein. Andrea Ritter und Daniel Koschitzki fahren ein ganzes Arsenal von Blockflöten auf (im Studio waren es 30!), auf der Bühne sind es nicht ganz so viele. Dafür erklingt eine sog. Paetzold-Bassflöte, eine große, viereckige Bassflöte. Ritter und Koschitzki sind schon allein eine dynamisch hervorragende Einheit; ihr Spiel ist groovig und ausdrucksstark und beschert dem Gesamtsound eine Fülle von Klangfarben. Vor allem die warmen tiefen Klänge passen wunderbar zu Birds leicht rauchiger und souliger Stimme.

Auf die erwartungsvolle Spannung im Saal erklingt als erstes Hildegard von Bingens Stück „O Virtus Sapientiae“, das Bird und die Flötistin Andrea Ritter gemeinsam mit leisen, geloopten Chören und wunderschönen Blockflötenmelodien bestreiten. Weiter geht es mit dem einzigartigen „Oceania“, das Björk als Eröffnungssong für die Olympischen Spiele 2004 geschrieben hat und das aus der Sicht des Meeres auf die menschliche Evolution schaut. Hier bekommen wir Birds Stimmkraft eindrucksvoll zu hören. Beim folgenden „Dreier“ aus Amy Beach, Clara Schumann und Fanny Hensel beweist sie, dass sie sich auch der Klassik mit wandlungsfähiger Stimme nähern kann. Hensels Stück „There be none of beauty’s Daughters“ schmettert sie voller Freude in die Konzerthalle hinaus. Jazzig wird es bei „Now Or Never“ von Billie Holiday, von der viele nicht wissen, dass sie selbst auch Songs geschrieben hat. Ein Duett mit Christian Fritz am Flügel bringt uns Tori Amos‘ „Cloud On My Tongue“ wieder in wunderschöner Weise in Erinnerung (es ist aber wie einige andere live gespielte Songs nicht auf dem neuen Album zu finden). Bei Joni Mitchells „Big Yellow Taxi“ greift Bird dann selbst zur Gitarre. Auch das Publikum wird auf charmante Weise von ihr zum Singen eingeladen, bei Kate Bushs „Babooshka“ (best version ever!) zum Beispiel, bei Janis Joplins „Mercedes Benz“ und auch grandios: bei „You Make Me Feel Like A Natural Women“ von Carol King.

Auch die Instrumentalstücke sorgen für Highlights wie z.B. „Fast Blue Village“, eine rhythmisch herausfordernde Komposition der australischen Komponistin Elena Kats-Chernin, eigens für Spark komponiert und von den fünf perfekt in Szene gesetzt. Germaine Tailleferre, der einzige weibliche Teil der legendären „Groupe de Six“, eines einflussreichen Komponistenkollektivs der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, war mit dem zauberhaften „Larghetto“ ebenfalls Teil des Programms, neben einer Komposition von Isabella Leonarda, die eine Pionierin der frühbarocken Instrumentalmusik war.

Wallis Birds‘ Songs dürfen natürlich nicht fehlen. „Home“ erklingt aber nicht in der A Cappella-Originalversion, sondern von Andrea Ritter für die Band arrangiert. Das mitreißende Titelstück des Albums „Visions of Venus“ wird mir noch lang im Ohr nachklingen. Im Song „James Barry“ erzählt Bird die Geschichte eines 1798 geborenen Chirurgen, der eigentlich eine Frau war und sich als Mann ausgab, um praktizieren zu können. Bird setzt sich seit vielen Jahren für Female Empowerment und die LGBTQIA*-Community ein; so hat sie bewusst auch ein Lied einer Transperson ausgewählt: „Daylight And The Sun“ der transidenten Musikerin Anohni, die* für ihre tiefgründigen Lyrics bekannt ist. Enyas „Only Time“ ist ein würdiger und epischer Abschluss des sagenhaften Programms, das mit Standing Ovations belohnt wird. Hier zeigt sich mal wieder, dass Spark mit ihrem Konzept recht haben: das Publikum ist nicht so „geschmacksunbeweglich“, wie oft angenommen wird!

„Visions Of Venus“ will mutigen Menschen ein Denkmal setzen: denen, die sich gesellschaftlichen Erwartungen widersetzt haben, die sich hinter einer anderen Identität verstecken mussten oder im Verlauf ihrer Karriere diskriminiert und nie angemessen entlohnt wurden. Es ist ein Programm, das diese Pionierinnen, Ikonen und Role Models feiert – spannend und vielfältig. Genres werden freudig gesprengt und vergangene Epochen ins Heute überstellt. „Letztlich soll Visions of Venus Spaß und Befreiung sein, Unterhaltung, Erzählung, Einführung – fernab der Fragen nach Color und Sexual Identity“, heißt es im Promotext. „Love, Respect, Peace, Sex, Death, Healing“ ist denn auch auf Birds Effekte-Rack zu lesen. Ein herausragendes Programm, das ihr noch vier Mal in diesem Jahr erleben könnt.

Fotos: Leonard Kötters

CD „Visions of Venus

CD „Visions of Venus

(VÖ: 19.04.2024 Neue Meister)

Termine:

20.08. Kiel, Casino der Stadtwerke (Schleswig-Holstein Musik Festival)

21.08. Hamburg, Elbphilharmonie (Schleswig-Holstein Musik Festival)

04.09. Meran, Südtirol Festival (IT)

07.11. Fürth, Kulturforum

Infos: Wallis Bird & Spark

Nach einer herzlichen Begrüßung und einem kurzen Rückblick auf die Geschichte von MELODIVA und des Frauen* Musik Büro folgte unmittelbar das alle miteinander verbindende – die Musik. Im Mittelpunkt standen Musiker*innen und Bands, die den Abend durch ihre Auftritte bereicherten. Der BeVocal Choir eröffnete die Feier mit einer kraftvollen emotionalen Darbietung. Der bewegende Song „Stand Up“ von Cynthia Erivo, Teil der Filmmusik des Biopics über die ikonische Freiheitskämpferin Harriet Tubman, beeindruckte das Publikum mit seiner Botschaft von Widerstand und Stärke. Für Gänsehautmomente und einen energiegeladenen Anfang des Abends war also gesorgt.

Nach einer herzlichen Begrüßung und einem kurzen Rückblick auf die Geschichte von MELODIVA und des Frauen* Musik Büro folgte unmittelbar das alle miteinander verbindende – die Musik. Im Mittelpunkt standen Musiker*innen und Bands, die den Abend durch ihre Auftritte bereicherten. Der BeVocal Choir eröffnete die Feier mit einer kraftvollen emotionalen Darbietung. Der bewegende Song „Stand Up“ von Cynthia Erivo, Teil der Filmmusik des Biopics über die ikonische Freiheitskämpferin Harriet Tubman, beeindruckte das Publikum mit seiner Botschaft von Widerstand und Stärke. Für Gänsehautmomente und einen energiegeladenen Anfang des Abends war also gesorgt.

Nach einer gemeinsamen Begrüßung von Antje (Brotfabrik), Linda (Frauenreferat Frankfurt) und Mane (MELODIVA) ging es gleich mit dem ersten Talk in der gut gefüllten Brotfabrik los (Foto: Barbara Walzer). Auf dem Podium saßen die auftretenden Musikerinnen des Abends – Lena & Johanna von LUAH, Jamila von GG VYBE und BELQIS – sowie Mane von MELODIVA. Mit der Moderatorin Christina Mohr sprachen sie über ihre musikalischen Biografien, strukturelle Hürden und was es braucht, um Frauen* und Mädchen* beim Musikmachen und im Musikbusiness besser zu unterstützen (vor allem Räume und safe spaces!). Sascha Wild, der neue Referent für Popularmusik in Frankfurt und Vater einer kleinen Tochter, war ebenfalls Teil des Panels und vor allem da, um zuzuhören, wie er selbst sagte.

Nach einer gemeinsamen Begrüßung von Antje (Brotfabrik), Linda (Frauenreferat Frankfurt) und Mane (MELODIVA) ging es gleich mit dem ersten Talk in der gut gefüllten Brotfabrik los (Foto: Barbara Walzer). Auf dem Podium saßen die auftretenden Musikerinnen des Abends – Lena & Johanna von LUAH, Jamila von GG VYBE und BELQIS – sowie Mane von MELODIVA. Mit der Moderatorin Christina Mohr sprachen sie über ihre musikalischen Biografien, strukturelle Hürden und was es braucht, um Frauen* und Mädchen* beim Musikmachen und im Musikbusiness besser zu unterstützen (vor allem Räume und safe spaces!). Sascha Wild, der neue Referent für Popularmusik in Frankfurt und Vater einer kleinen Tochter, war ebenfalls Teil des Panels und vor allem da, um zuzuhören, wie er selbst sagte.

Der zweite Talk m

Der zweite Talk m

Diese und Hunderte weiterer musikalischer wie auch sozio-politischer Informationen finden wir in dem fast 300-seitigen Buch der promovierten Historikerin, Politikwissenschaftlerin und Bluesmusikerin Haide Manns. Zunächst spürt sie den Anfängen des Blues Mitte des 19. Jhdts. nach. „Field Hollers“ der Plantagenarbeiter*innen oder „Worksongs“ der aneinander geketteten Gefangenen wurden vermischt mit Kirchenliedern der europäischen Einwanderer: Vor Einführung der Rassentrennung besuchten Sklavenhalter und Sklaven noch die gleichen Gottesdienste (Foto rechts: Alan Lomax, South Carolina 1934) .

Diese und Hunderte weiterer musikalischer wie auch sozio-politischer Informationen finden wir in dem fast 300-seitigen Buch der promovierten Historikerin, Politikwissenschaftlerin und Bluesmusikerin Haide Manns. Zunächst spürt sie den Anfängen des Blues Mitte des 19. Jhdts. nach. „Field Hollers“ der Plantagenarbeiter*innen oder „Worksongs“ der aneinander geketteten Gefangenen wurden vermischt mit Kirchenliedern der europäischen Einwanderer: Vor Einführung der Rassentrennung besuchten Sklavenhalter und Sklaven noch die gleichen Gottesdienste (Foto rechts: Alan Lomax, South Carolina 1934) . Nun folgen die Lebens- und Schaffensgeschichten unzähliger Bluesmusikerinnen. Bessie Smith (Foto links: Carl van Vechten), Ma Rainey oder Memphis Minnie dürften ein Begriff sein; die meisten jedoch sind hierzulande wohl nur ausgewiesenen Kenner(inne)n bekannt. Aber auch ihre Geschichten sind äußerst spannend zu lesen. Am besten, man googelt die Betreffende und genießt gleich mal eine Hörprobe. Die Lebensläufe sind immer eingebaut in die US-amerikanische Geschichte – bis heute -, hatten doch Prohibition (viele private kleine Auftrittsmöglichkeiten!) oder die Große Depression (viele Musiker*innen gehen zurück in den Süden) enormen Einfluss auf die afroamerikanische Musikszene. Wie der Blues erst in der schwarzen Mittelschicht, in den 1950er Jahren dann in der weißen US-Hörerschaft und ab ca. 1960 in Europa populär wurde, was vielen bejahrten Blues Ladys eine späte Karriere ermöglichte, all das erfahren wir ausführlich.

Nun folgen die Lebens- und Schaffensgeschichten unzähliger Bluesmusikerinnen. Bessie Smith (Foto links: Carl van Vechten), Ma Rainey oder Memphis Minnie dürften ein Begriff sein; die meisten jedoch sind hierzulande wohl nur ausgewiesenen Kenner(inne)n bekannt. Aber auch ihre Geschichten sind äußerst spannend zu lesen. Am besten, man googelt die Betreffende und genießt gleich mal eine Hörprobe. Die Lebensläufe sind immer eingebaut in die US-amerikanische Geschichte – bis heute -, hatten doch Prohibition (viele private kleine Auftrittsmöglichkeiten!) oder die Große Depression (viele Musiker*innen gehen zurück in den Süden) enormen Einfluss auf die afroamerikanische Musikszene. Wie der Blues erst in der schwarzen Mittelschicht, in den 1950er Jahren dann in der weißen US-Hörerschaft und ab ca. 1960 in Europa populär wurde, was vielen bejahrten Blues Ladys eine späte Karriere ermöglichte, all das erfahren wir ausführlich.

Doch der Reihe nach: Völlig entspannt, fröhlich und freundlich betritt sie die Bühne mit ihren „Jungs“, kurze Ansage und Verbeugung, und los gehts mit einer fetzigen Rocknummer, wo sie gleich mal die Slide Guitar-Künste offenbart, für die sie bekannt ist. Nach der nächsten Nummer, hard & heavy, gibt’s eine Ansage auf Deutsch, und spätestens da hat sie die Leute. Erst mal die älteren Songs – recht hat sie; vom Bekannten zum Unbekannten. Alles klingt rauer und härter als von den Studioaufnahmen gewohnt. Aber ihr sehr melodiöses Songwriting und die guten Backing Vocals-Qualitäten der Band lassen auch die zarter Besaiteten im Publikum das Konzert genießen. Und ein Hochgenuss ist es: Die hübsche Erja ist eine sehr gute Sängerin – sie croont, flüstert, jauchzt, schreit, aber alles so locker und flockig, dass es wirkt, als sei ihr das alles gerade mal so spontan eingefallen. Und die Gitarre: Auch da gibt es nur Daumen nach oben! Gerade, als ich so vor mich hin sinniere, ob es wohl sowas wie eine „typisch weibliche Gitarre“ gibt, kommt „Slowly Burning“ vom „Stolen Hearts“-Album. Eine langsame Blues-Ballade mit tollem, expressiven Gesang. Und dann das Solo: keine Note ist willkürlich gespielt, in jeden Ton scheint sie hineinzuschlüpfen, erzählt so die Geschichte in Gefühlen, ein ganzes Leben in einem Gitarrensolo. Gänsehaut – zum Heulen schön – ganz großes Kino!

Doch der Reihe nach: Völlig entspannt, fröhlich und freundlich betritt sie die Bühne mit ihren „Jungs“, kurze Ansage und Verbeugung, und los gehts mit einer fetzigen Rocknummer, wo sie gleich mal die Slide Guitar-Künste offenbart, für die sie bekannt ist. Nach der nächsten Nummer, hard & heavy, gibt’s eine Ansage auf Deutsch, und spätestens da hat sie die Leute. Erst mal die älteren Songs – recht hat sie; vom Bekannten zum Unbekannten. Alles klingt rauer und härter als von den Studioaufnahmen gewohnt. Aber ihr sehr melodiöses Songwriting und die guten Backing Vocals-Qualitäten der Band lassen auch die zarter Besaiteten im Publikum das Konzert genießen. Und ein Hochgenuss ist es: Die hübsche Erja ist eine sehr gute Sängerin – sie croont, flüstert, jauchzt, schreit, aber alles so locker und flockig, dass es wirkt, als sei ihr das alles gerade mal so spontan eingefallen. Und die Gitarre: Auch da gibt es nur Daumen nach oben! Gerade, als ich so vor mich hin sinniere, ob es wohl sowas wie eine „typisch weibliche Gitarre“ gibt, kommt „Slowly Burning“ vom „Stolen Hearts“-Album. Eine langsame Blues-Ballade mit tollem, expressiven Gesang. Und dann das Solo: keine Note ist willkürlich gespielt, in jeden Ton scheint sie hineinzuschlüpfen, erzählt so die Geschichte in Gefühlen, ein ganzes Leben in einem Gitarrensolo. Gänsehaut – zum Heulen schön – ganz großes Kino!

„Selbstgestaltung“ nimmt in Bartels‘ Dissertationsschrift einen wichtigen Platz ein. Kann man musisch-künstlerischen Aktivitäten einen Wert zusprechen, der der Selbst- und Sozialkompetenz zugute kommt? Wie kann anhand Musikunterricht – egal, ob in der Schulklasse oder im Instrumentalunterricht – so gearbeitet werden, dass die Schüler*innen bestmöglich und ideal gefördert werden? Wie können musikalische Praxen zu einem „guten Leben“ beitragen? Sehr versöhnlich endet Bartels‘ Fazit, indem sie Hannah Arendt zitiert und den verantwortlichen Musiklehrer*innen eine Last von den Schultern nimmt. Vergessen und verzeihen gehörten zum Prozess des Musik Erlernens dazu. Sie ermutige alle Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen, im Leben selbst zu handeln und in die eigenen, aber auch prinzipiell in die Fähigkeiten der anderen zu vertrauen. In diesem Umfeld könnten sich Heranwachsende selbst im Handeln üben.

„Selbstgestaltung“ nimmt in Bartels‘ Dissertationsschrift einen wichtigen Platz ein. Kann man musisch-künstlerischen Aktivitäten einen Wert zusprechen, der der Selbst- und Sozialkompetenz zugute kommt? Wie kann anhand Musikunterricht – egal, ob in der Schulklasse oder im Instrumentalunterricht – so gearbeitet werden, dass die Schüler*innen bestmöglich und ideal gefördert werden? Wie können musikalische Praxen zu einem „guten Leben“ beitragen? Sehr versöhnlich endet Bartels‘ Fazit, indem sie Hannah Arendt zitiert und den verantwortlichen Musiklehrer*innen eine Last von den Schultern nimmt. Vergessen und verzeihen gehörten zum Prozess des Musik Erlernens dazu. Sie ermutige alle Menschen, die Verantwortung für andere übernehmen, im Leben selbst zu handeln und in die eigenen, aber auch prinzipiell in die Fähigkeiten der anderen zu vertrauen. In diesem Umfeld könnten sich Heranwachsende selbst im Handeln üben. Am Montag, dem 30. September 2019 performte sie mit ihrer Band vor einem völlig begeisterten Düsseldorfer Publikum. Funkig geht es los. Während die Band sich einspielt, tanzt die Sängerin auf roten Pumps hinaus auf die Bühne, der Rock ihres pastellblauen Tupfenkleids schwingt und wirbelt zu der Musik mit afro-kubanischen Anklängen. Dann stimmt sie ein rhythmisches Lied an, das sie mit einem kecken, mädchenhaften Knicks beendet und nach dem sie ins Publikum ruft: „Alles gut?“ „Ja!“ ruft das hingerissene Publikum zurück. Dem feurigen Intro folgt eine Ballade, inspiriert von ihrem „Ex“, wie die Sängerin erzählt. Dieser Ex wird im Laufe des Abends für einige weitere Balladen herhalten. Mit ausdruckstarker Stimme singt sie davon, was auch immer dieser Ex getan oder nicht getan hat. Da die Künstlerin alle Songs in ihrer kreolischen Muttersprache singt, verstehe ich den Text nicht, so wie vermutlich die meisten Konzertbesucher*innen auch nicht. Aber das ist auch völlig egal, denn Elida Almeida singt mit ganzem Körpereinsatz und viel Gesichtsmimik, so dass sich die Stimmungen der einzelnen Songs ohne Worte übertragen. Bei dem Song „Forti Dor“ wird ihr Gesichtsausdruck so traurig, dass man sofort die trübe Stimmung nachempfinden kann, die der junge Mann verursacht haben muss.

Am Montag, dem 30. September 2019 performte sie mit ihrer Band vor einem völlig begeisterten Düsseldorfer Publikum. Funkig geht es los. Während die Band sich einspielt, tanzt die Sängerin auf roten Pumps hinaus auf die Bühne, der Rock ihres pastellblauen Tupfenkleids schwingt und wirbelt zu der Musik mit afro-kubanischen Anklängen. Dann stimmt sie ein rhythmisches Lied an, das sie mit einem kecken, mädchenhaften Knicks beendet und nach dem sie ins Publikum ruft: „Alles gut?“ „Ja!“ ruft das hingerissene Publikum zurück. Dem feurigen Intro folgt eine Ballade, inspiriert von ihrem „Ex“, wie die Sängerin erzählt. Dieser Ex wird im Laufe des Abends für einige weitere Balladen herhalten. Mit ausdruckstarker Stimme singt sie davon, was auch immer dieser Ex getan oder nicht getan hat. Da die Künstlerin alle Songs in ihrer kreolischen Muttersprache singt, verstehe ich den Text nicht, so wie vermutlich die meisten Konzertbesucher*innen auch nicht. Aber das ist auch völlig egal, denn Elida Almeida singt mit ganzem Körpereinsatz und viel Gesichtsmimik, so dass sich die Stimmungen der einzelnen Songs ohne Worte übertragen. Bei dem Song „Forti Dor“ wird ihr Gesichtsausdruck so traurig, dass man sofort die trübe Stimmung nachempfinden kann, die der junge Mann verursacht haben muss.