Vol. 1: MELODIVA Lesung & Talk 04.05.2022 frankfurtersalon

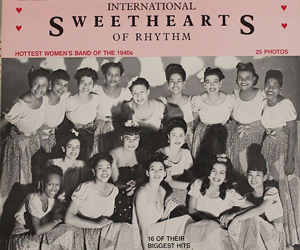

Jazzmusikerinnen* und all female Bands waren schon immer da, aber ihre Bedeutung wurde in der Jazzgeschichtsschreibung zu wenig gewürdigt – das ist eines der Statements, mit dem die Jazzmusikerin und Musikwissenschaftlerin Dr. Monika Herzig (Hg.) aus ihrem Beitrag zum kommenden Sammelband „Jazz & Gender“ (Routledge, VÖ: Juni 22) ins Thema einführte. Sie spannte einen Bogen von den frühen all female Bands wie The International Sweethearts of Rhythm, die während des Zweiten Weltkriegs eine Blütezeit erlebten, zur Figur des Alpha Girl im Postfeminismus der 80er und 90er Jahre: Die Frau, die sich gegen Ungerechtigkeit im patriarchalischen System aussprach, wurde als altmodische Männerhasserin dargestellt, was die Macht der Zusammenarbeit von Frauen als Gruppe negierte und so systemerhaltend wirkte. Vorherrschend war die Vorstellung, die Frauen müssten einfach beweisen, dass sie besser sind und es den Männern zeigen; jede Frau würde dann ihren Platz am „Tisch“ bekommen. Erfolgreiche Jazzmusikerinnen wie Tia Fuller, Ingrid Jensen und Terri Lyne Carrington sprachen sich in Interviews von damals noch dagegen aus, das Thema Frau-Sein in der Musik zum Thema zu machen. Heute sind sie längst selbst in Sachen Gendergerechtigkeit aktiv; Carrington gründete 2018 das The Berklee Institute of Jazz and Gender Justice und Ingrid Jensen hat eine eigene all female Supergroup Artemis gegründet.

Jazzmusikerinnen* und all female Bands waren schon immer da, aber ihre Bedeutung wurde in der Jazzgeschichtsschreibung zu wenig gewürdigt – das ist eines der Statements, mit dem die Jazzmusikerin und Musikwissenschaftlerin Dr. Monika Herzig (Hg.) aus ihrem Beitrag zum kommenden Sammelband „Jazz & Gender“ (Routledge, VÖ: Juni 22) ins Thema einführte. Sie spannte einen Bogen von den frühen all female Bands wie The International Sweethearts of Rhythm, die während des Zweiten Weltkriegs eine Blütezeit erlebten, zur Figur des Alpha Girl im Postfeminismus der 80er und 90er Jahre: Die Frau, die sich gegen Ungerechtigkeit im patriarchalischen System aussprach, wurde als altmodische Männerhasserin dargestellt, was die Macht der Zusammenarbeit von Frauen als Gruppe negierte und so systemerhaltend wirkte. Vorherrschend war die Vorstellung, die Frauen müssten einfach beweisen, dass sie besser sind und es den Männern zeigen; jede Frau würde dann ihren Platz am „Tisch“ bekommen. Erfolgreiche Jazzmusikerinnen wie Tia Fuller, Ingrid Jensen und Terri Lyne Carrington sprachen sich in Interviews von damals noch dagegen aus, das Thema Frau-Sein in der Musik zum Thema zu machen. Heute sind sie längst selbst in Sachen Gendergerechtigkeit aktiv; Carrington gründete 2018 das The Berklee Institute of Jazz and Gender Justice und Ingrid Jensen hat eine eigene all female Supergroup Artemis gegründet.

Hürden bis heute

Tokenism

Zu den Problemen, die bis heute bestehen, gehöre der sogenannte „Tokenism“: eine alibi- und symbolhafte Inklusion von unterrepräsentierten Gruppen, die echte Gleichberechtigung nicht ersetzen kann. Musikerinnen* machen immer noch die Erfahrung, dass es bei Festivals in der Vorstellung der Programmplaner*innen einen weiblichen Slot gibt, um den alle Frauen konkurrieren müssen. So wird der Wettbewerb unter den Musikerinnen* noch verstärkt und Zusammenarbeit und Solidarität werden erschwert. Häufig gibt es eine Supergroup, die auf alle Festivals eingeladen wird, anstatt eine Vielfalt von Bands mit weiblicher* Beteiligung ins Programm einzubinden.

Zu den Problemen, die bis heute bestehen, gehöre der sogenannte „Tokenism“: eine alibi- und symbolhafte Inklusion von unterrepräsentierten Gruppen, die echte Gleichberechtigung nicht ersetzen kann. Musikerinnen* machen immer noch die Erfahrung, dass es bei Festivals in der Vorstellung der Programmplaner*innen einen weiblichen Slot gibt, um den alle Frauen konkurrieren müssen. So wird der Wettbewerb unter den Musikerinnen* noch verstärkt und Zusammenarbeit und Solidarität werden erschwert. Häufig gibt es eine Supergroup, die auf alle Festivals eingeladen wird, anstatt eine Vielfalt von Bands mit weiblicher* Beteiligung ins Programm einzubinden.

Stereotypen

Eine weitere wichtige Ursache für die Unterrepräsentanz von Frauen im Musikbusiness sieht Herzig in den Stereotypen, die in der Gesellschaft wirken. Dazu führt sie Claude Steeles Whistling Vivaldi: How stereotypes affect us and what we can do (2011) an. Er zeigt, dass sich Leistungen je nach den Erwartungshaltungen ändern. Weibliche Probandinnen, die im Vorfeld eines Mathetests mit der Aussage konfrontiert wurden, dass Frauen nicht gut in Mathe seien, erbrachten schlechtere Leistungen aufgrund dieses negativen Stereotyps. Dieses Phänomen, auch stereotype threat genannt, führt zu Unter- oder Überperformance, nicht zu einer natürlichen Performance.

Instrumentenwahl & „Pubertätsknick“

Ähnlich wie in Deutschland gibt es in den USA laut Herzig eine hohe „Drop Out“-Rate von Mädchen an den Instrumenten: in der Middle School gibt es noch 50% Mädchen in den Bigbands, in der High School nur noch ein Drittel und im College nur sehr wenige. Zwei wichtige Ursachen dafür seien die oft gegenderte Instrumentenwahl (wie z.B. Flöte oder Geige) und die Regelung, dass das Improvisieren in der 7./8. Klasse eingeführt wird, wenn Mädchen sich in der Pubertät stark zurückziehen und eben nicht im Rampenlicht stehen und Risiken eingehen wollen. Bei diesen Chancen, das Solospiel zu üben, versteckten sich die Mädchen eher und hätten dann im Laufe der Jahre das Nachsehen. In dieser Zeit müsste man den Unterricht entsprechend danach ausrichten und z.B. safe spaces wie den „Jazz Girls Day“ anbieten sowie Methoden einbauen, die den Drop Out verhindern. Ein weitere Maßnahme könnte sein, Kinder früher ans Solospiel und die Improvisation heranzuführen, wie es eine Musikerin aus dem Publikum, die Saxofonistin Corinna Danzer empfiehlt. Sie unterrichtet Kinder bereits im Grundschulalter in Improvisation.

Jazz Girls Day in Indiana 2022

In den Staaten sei laut Herzig auch ein Problem, dass alle Jazzbigbands ihre Besten dabei haben wollten, um möglichst viele Trophäen heimzubringen. Das bringe häufig Musiker*innen nach vorn, die sich in den Vordergrund drängten. Eine „Gender In Jazz“-Studie (2019), die über 360 Musiklehrkräfte an Middle und High School Schulen in North Carolina befragte, zeigte zudem, dass Jazzmusikerinnen weniger bemerkenswertes Lob von Pädagog*innen und Kolleg*innen bekamen als ihre männlichen Mitschüler. Eventuell werden sie also weniger gefördert.

Fehlende Role Models

Ein weiteres Thema des Abends war das Fehlen von Role Models, wie es sich überall zeigt. Bis heute gibt es zum Beispiel nur eine Instrumentalprofessorin im Bereich Jazz in Deutschland, in den USA sind die Zahlen nicht viel besser. „Du musst jemanden sehen, der so aussieht wie du, damit du erkennst: ja, ich hab da einen Platz, ich kann das auch machen“, so Herzig. In diesem Kontext übernähmen die all women groups weiterhin vielfältige Funktionen: sie bieten Support und eine Gemeinschaft ohne Druck und wirken gegen gängige Stereotypen (perceptions). Mehr noch: der Anspruch des Jazz als demokratische Kunstform kann eigentlich erst verwirklicht werden, wenn alle am Schaffensprozess beteiligt werden. Herzig zitierte dazu Janiece Jaffes Ausspruch “Equality does not mean sameness” (Gleichberechtigung bedeutet nicht, dass man gleich sein muss): „Ziel des Integrationsprozesses ist ein Kulturwandel, der weg von der Stereotypisierung von Instrumenten und Fähigkeiten geht und den gemeinschaftlichen Aspekt des Musizierens im Jazz statt Männlichkeits- und Konkurrenzdenken kultiviert“.

Was noch zu tun ist…

Von links: Monika Herzig, Johanna Schneider, Nina Hacker, Maria Bätzing (Moderation)

Im anschließenden Talk mit der Frankfurter Jazzbassistin und Instrumentalpädagogin Nina Hacker wurde das Thema Nachwuchsarbeit vertieft. Hacker unterrichtet an der Musikschule Frankfurt und betreut niedrigschwellige Schuljazz- und Bandprojekte wie „Jazz und Improvisierte Musik in die Schule“, die jedes Jahr über 4000 Schüler*innen aktiv mit Jazz in Kontakt bringen. Das Dozent*innen-Team sei gemischt, um Stereotypen vorzubeugen. Der zweite Panelgast, die Sängerin, Komponistin und Gesangspädagogin Johanna Schneider aus Essen, erzählte in diesem Zusammenhang von einer befreundeten Posaunistin, die an einer Musikschule unterrichtet. Jedes Jahr würden beim Tag der Offenen Tür die verschiedenen Instrumente vorgestellt; nur wenn sie als Multiplikatorin die Vorstellung der Posaune übernahm und nicht ein Mann, meldeten sich viele Mädchen für den Posaunenunterricht an. Eine Frau aus dem Publikum erzählte von ihren Beobachtungen in einer Junior’s Bigband in Bayern, die aus 6 Jungen und 4 Mädchen im Alter von 12-15 Jahren bestand: Die Jungs wollten z.B. die Person beim Konzert Solo spielen lassen, deren Solo das beste gewesen sei oder mit einem Neuling gleich das schwerste Stück spielen, um ihn zu testen. Durch die Intervention der Mädchen wurde das unterbunden, die sich anbahnenden Konkurrenzsituationen entschärft. Das zeigt, dass eine gemischte Gruppe als Sozialgefüge ganz anders tickt.

Nina Hacker bietet auch Projekte nur für Mädchen* als safe spaces an. Sie erzählte, dass nur sehr wenige Instrumentalistinnen bei den Schülerjazz-Ensembles mitmachen würden, weil die Musiklehrer*innen eher die Jungs dafür vorschlugen. So hätte sie im letzten Herbst mit ihren Kolleg*innen entschieden, Jazzworkshops für Mädchen* anzubieten, die sehr guten Zulauf hatten.

Johanna Schneider, die kürzlich für den Vorstand der Deutschen Jazzunion wiedergewählt wurde und dort u.a. in der AG Gender & Diversity aktiv ist, machte am Abend die anwesenden Musiker*innen auf die Jazzstudie 2022 aufmerksam, die als Anschlussstudie zur Umfrage von 2016 deutlich erweitert ist. Die zweite Auflage will erstmals die Vielfalt der Jazzszene und mögliche Diskriminierungen in den Blick nehmen, und auch Aufschluss über das Wohlbefinden und die Auswirkungen der Coronapandemie auf die Situation der Musiker*innen bekommen. Noch kann frau daran teilnehmen.

Außerdem ist sie Co-Initiatorin des Jazzkollektivs PENG und des gleichnamigen Festivals, das auch in diesem Jahr im Herbst stattfinden wird. Sie beschrieb, dass das PENG Festival zuerst gegründet wurde, um Frauen* zu fördern und herausragende, regionale und internationale Künstler*innen auf die Bühne zu bringen. Das Organisations-Kollektiv habe bewusst einen neutralen Namen gewählt und nicht auf das Frau*-Sein hingewiesen. So schaffte es das Festival, Erwartungshaltungen und Stereotype zu verändern – eben durch eine starke und vielfältige weibliche Präsenz auf der Bühne, ohne im Vorhinein zu polarisieren. Inzwischen verfolgt das Festival einen intersektionalen Ansatz, es will „einen Rahmen schaffen, der frei ist von jeglichen Strukturen der Unterdrückung, Macht und Dominanz“ (Homepage). Auch die bewusste Wahl des Ortes soll mehr Teilhabe ermöglichen: das Festival findet im eher unterprivilegierten Norden von Essen statt.

In der Diskussion mit dem Publikum ging es schließlich auch darum, wie wichtig die Musikpädagogik in Schule und Hochschule (und die Ausstattung mit Personal) ist und was geändert werden müsste, damit eine musikalische Karriere in der Klassik & im Jazz nicht wenigen Wohlhabenden vorbehalten bleibt. Der Zugang zur Musik sei auf der einen Seite nicht einfacher geworden, auf der anderen Seite habe es aber auch nicht mehr so einen großen Stellenwert, z.B. in die Oper oder ins Jazzkonzert zu gehen wie früher – das Publikum sei durchweg relativ alt. Auch bräuchte es viele gute und engagierte Menschen in den Schulen, die in den Kindern und Jugendlichen die Liebe zur Musik wecken und pflegen. Dazu müssten aber auch die Rahmenbedingungen, vor allem die Bezahlung und Wertschätzung in der Gesellschaft, verbessert werden.

Ein weiteres Thema war die Vereinbarkeit von Karriere & Familie. Schneider erzählte, dass viele Kolleginnen ihren eigentlichen Anspruch, weiterzuarbeiten und ihre Musikkarriere mit Familie weiterzuverfolgen, gar nicht hätten durchhalten können. Konzertgagen sind häufig so niedrig, dass sie für das Babysitting draufgehen. Der Mann verdient immer noch meist mehr, sodass die Frauen dann doch wieder zuhause mit der Kinderbetreuung allein gelassen würden. Herzig führte ihre Beobachtung an, dass die meisten ihrer Kolleginnen mit Jazzmusikern verheiratet seien.

Vol. 2: Jazz Montez Talks & Konzert 06.05.2022 Kunstverein Familie Montez

Zwei Tage später drehte sich bei der Veranstaltung unseres Koop-Partners Jazz Montez alles um die Wechselwirkung zwischen Jazz und Demokratie. Was kann unsere Demokratie vom Jazz lernen, was macht eine gute Jazzsession aus und was ist das Faszinierende am Jazz, fragte das erste Panel mit der Sängerin Fiona Grond, dem Schlagzeuger und Dozent an der HfMdK Oli Rubow und dem DJ und Journalisten Michael Rütten. Ein häufig genannter Satz fing mit „im Idealfall…“ an: im Idealfall hörten alle Musiker*innen aufeinander, ließen sich gegenseitig Raum, erzeugten glücklich machende Musik. In der Realität gäbe es aber auch die Alpha-Menschen, die sich mit ihren Soli produzierten und für die Begegnung mit den Anderen gar nicht offen seien, was die Session schrecklich langweilig mache.

Zwei Tage später drehte sich bei der Veranstaltung unseres Koop-Partners Jazz Montez alles um die Wechselwirkung zwischen Jazz und Demokratie. Was kann unsere Demokratie vom Jazz lernen, was macht eine gute Jazzsession aus und was ist das Faszinierende am Jazz, fragte das erste Panel mit der Sängerin Fiona Grond, dem Schlagzeuger und Dozent an der HfMdK Oli Rubow und dem DJ und Journalisten Michael Rütten. Ein häufig genannter Satz fing mit „im Idealfall…“ an: im Idealfall hörten alle Musiker*innen aufeinander, ließen sich gegenseitig Raum, erzeugten glücklich machende Musik. In der Realität gäbe es aber auch die Alpha-Menschen, die sich mit ihren Soli produzierten und für die Begegnung mit den Anderen gar nicht offen seien, was die Session schrecklich langweilig mache.

Das zweite Panel mit Johanna Schneider, dem Orchestermanager der hr-Bigband Olaf Stötzler und mir (Mane Stelzer (MELODIVA, Singer-/Songwriterin)) trug den Titel „Jazz in Deutschland – Eine elitäre Veranstaltung?“ und befasste sich vor allem mit den Zugangshürden und Ausschlüssen in der Jazzszene. Stötzler versicherte, dass ihnen bewusst sei, dass sie als rein männliche Bigband ein bisschen aus der Zeit gefallen seien. Es scheitere nicht am guten Willen, sondern daran, dass sich zu wenige Frauen bewürben und gegen die Konkurrenz durchsetzen könnten. Auf die letzte Ausschreibung hin hätten sich von insgesamt 58 Bewerber*innen nur zwei Musikerinnen beworben, deren Audiofiles dann in einer Art „Blind Audition“ angehört wurden. 12 Bewerber kamen in die Vorauswahl und wurden für eine Audition eingeladen; und obwohl darunter nicht die zwei Bewerberinnen waren, wurden diese dann trotzdem „live“ angehört. Eingestellt wurde dann aber ein Mann.

An gutem Willen fehlt es also nicht – wohl eher ein genaueres Hinschauen. Es könnte auch an der Art der Ausschreibung, der Außenwirkung und Ausrichtung der Bigband oder praktischen Gründen wie Tour- und Probezeiten usw. liegen, dass sich so wenige Musikerinnen* bewerben. Wir nehmen uns vor, dem auf den Grund zu gehen und bei den Jazzmusikerinnen* in unserem Netzwerk genauer nachzufragen. Schreibt uns gern eine Mail mit eurer Meinung und euren Erfahrungen!

Das Frauenbüro der Stadt Offenbach lädt vom 05.-15.03.2021 zu

Das Frauenbüro der Stadt Offenbach lädt vom 05.-15.03.2021 zu  Ein Konzert-Screening zum Weltfrauen*tag sendet das Kammerensemble Konsonanz am 08.03. ab 19:30 Uhr mit den Kompositionen starker Frauen aus zwei Jahrhunderten:

Ein Konzert-Screening zum Weltfrauen*tag sendet das Kammerensemble Konsonanz am 08.03. ab 19:30 Uhr mit den Kompositionen starker Frauen aus zwei Jahrhunderten:  Wir scheitern, wie andere Studiengänge auch, meistens schon daran, dass sich nur wenige oder keine Frauen zur Eignungsprüfung anmelden. Im Gesang haben wir das Problem nicht, aber bei Schlagzeug, Bass und Gitarre gibt es einen eklatanten Gender-Gap bei den Bewerbungen. Und man kann die Frauen ja nicht zwingen. Wenn sie dann vorspielen, sind sie im Schnitt nicht schlechter als die männlichen Bewerber. Aber es fällt natürlich mehr auf: Wenn es auf ein Instrument nur eine Bewerberin gibt und die schafft die Prüfung nicht, dann hat man eben eine Ausfallquote von 100%. Wenn ein männlicher Bewerber es nicht schafft, gibt es noch 30 andere.

Wir scheitern, wie andere Studiengänge auch, meistens schon daran, dass sich nur wenige oder keine Frauen zur Eignungsprüfung anmelden. Im Gesang haben wir das Problem nicht, aber bei Schlagzeug, Bass und Gitarre gibt es einen eklatanten Gender-Gap bei den Bewerbungen. Und man kann die Frauen ja nicht zwingen. Wenn sie dann vorspielen, sind sie im Schnitt nicht schlechter als die männlichen Bewerber. Aber es fällt natürlich mehr auf: Wenn es auf ein Instrument nur eine Bewerberin gibt und die schafft die Prüfung nicht, dann hat man eben eine Ausfallquote von 100%. Wenn ein männlicher Bewerber es nicht schafft, gibt es noch 30 andere. Wir versuchen unsere Kommissionen daher so zusammenzustellen, dass verschiedene Perspektiven vertreten sind. Meine Überzeugung ist außerdem, dass Eignungsprüfungen nicht nur dazu da sind, die „besten“ Studierenden zu finden – oft genug wäre ja strittig, was genau dieses „beste“ eigentlich ist. Ich suche vor allem das Match aus Person und Studienangebot: Mit wem wollen wir arbeiten? Und zu wem passt unser Studienangebot, wer wird bei uns „glücklich“? Und mit wem werden wir froh? Das sind Faktoren, die man nicht gut in Klausuren abprüfen, aber denen man sich in einem Gespräch zumindest nähern kann.

Wir versuchen unsere Kommissionen daher so zusammenzustellen, dass verschiedene Perspektiven vertreten sind. Meine Überzeugung ist außerdem, dass Eignungsprüfungen nicht nur dazu da sind, die „besten“ Studierenden zu finden – oft genug wäre ja strittig, was genau dieses „beste“ eigentlich ist. Ich suche vor allem das Match aus Person und Studienangebot: Mit wem wollen wir arbeiten? Und zu wem passt unser Studienangebot, wer wird bei uns „glücklich“? Und mit wem werden wir froh? Das sind Faktoren, die man nicht gut in Klausuren abprüfen, aber denen man sich in einem Gespräch zumindest nähern kann.

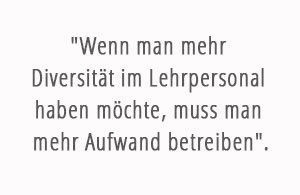

ers, auch wir haben eine große Dominanz von männlichen Kollegen. Aber wenn wir einen Lehrauftrag neu ausschreiben, versuchen wir erstens, Ausschreibungen sprachlich und inhaltlich so zu gestalten, dass Frauen sich eher angesprochen fühlen können – z.B. indem neben künstlerischer Exzellenz auch Teamfähigkeit gefragt ist. Und dann suchen wir Frauen, die wir gezielt zur Bewerbung auffordern. Dabei bitten wir auch unsere männlichen Kollegen um entsprechende Namen und Kontakte. Die kennen sich in ihren Fächern ja gut aus und viele von ihnen fördern Frauen sehr gern.

ers, auch wir haben eine große Dominanz von männlichen Kollegen. Aber wenn wir einen Lehrauftrag neu ausschreiben, versuchen wir erstens, Ausschreibungen sprachlich und inhaltlich so zu gestalten, dass Frauen sich eher angesprochen fühlen können – z.B. indem neben künstlerischer Exzellenz auch Teamfähigkeit gefragt ist. Und dann suchen wir Frauen, die wir gezielt zur Bewerbung auffordern. Dabei bitten wir auch unsere männlichen Kollegen um entsprechende Namen und Kontakte. Die kennen sich in ihren Fächern ja gut aus und viele von ihnen fördern Frauen sehr gern.

Zweitens: Viele Frauen sind sehr selbstkritisch, wenn sie Ausschreibungen lesen und glauben, dass sich eine Bewerbung nicht lohnt. Dem kann man entgegenwirken, in dem man sie konkret anspricht.

Zweitens: Viele Frauen sind sehr selbstkritisch, wenn sie Ausschreibungen lesen und glauben, dass sich eine Bewerbung nicht lohnt. Dem kann man entgegenwirken, in dem man sie konkret anspricht. Ich höre das auch gelegentlich noch, der Ton in Bands „sei eben rau“, das müsse man eben aushalten. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht plausibel. Ein rauer Umgangston oder sexistische oder chauvinistische Verhaltensweisen sind ja keine notwendige Nebenfolge von musikalischer Qualität. Eine Band spielt ja nicht schlechter, wenn alle gut miteinander umgehen, vielleicht spielt sie sogar besser. Es könnte auch sein, dass der Ton konstruktiver und achtsamer wird, wenn Bands diverser sind, wenn sich alle mehr miteinander und umeinander bemühen müssen.

Ich höre das auch gelegentlich noch, der Ton in Bands „sei eben rau“, das müsse man eben aushalten. Das ist aus meiner Sicht überhaupt nicht plausibel. Ein rauer Umgangston oder sexistische oder chauvinistische Verhaltensweisen sind ja keine notwendige Nebenfolge von musikalischer Qualität. Eine Band spielt ja nicht schlechter, wenn alle gut miteinander umgehen, vielleicht spielt sie sogar besser. Es könnte auch sein, dass der Ton konstruktiver und achtsamer wird, wenn Bands diverser sind, wenn sich alle mehr miteinander und umeinander bemühen müssen.

Auffällig ist generell im Kulturbereich, dass vermeintlich weibliche Genres und Vorlieben (nicht nur in der Musik) einen geringeren Status haben, dass der Kanon nicht nur in der Klassik, sondern auch im Pop männlich dominiert ist, dass über Künstler*innen, die von jungen Frauen besonders geschätzt werden, oft nur gelächelt wird. Das hat eine lange Tradition, die bis in die institutionellen Förderstrukturen von Wissenschaft und Kultur hinein reicht und die darum sehr wirkmächtig ist. Viele Lehrkräfte, Männer wie Frauen, hinterfragen diese Ordnungen nicht und unterrichten einfach, was sie kennen, sie reproduzieren das System, aus dem sie selbst stammen – ohne zu merken, dass sie damit Frauen systematisch marginalisieren.

Auffällig ist generell im Kulturbereich, dass vermeintlich weibliche Genres und Vorlieben (nicht nur in der Musik) einen geringeren Status haben, dass der Kanon nicht nur in der Klassik, sondern auch im Pop männlich dominiert ist, dass über Künstler*innen, die von jungen Frauen besonders geschätzt werden, oft nur gelächelt wird. Das hat eine lange Tradition, die bis in die institutionellen Förderstrukturen von Wissenschaft und Kultur hinein reicht und die darum sehr wirkmächtig ist. Viele Lehrkräfte, Männer wie Frauen, hinterfragen diese Ordnungen nicht und unterrichten einfach, was sie kennen, sie reproduzieren das System, aus dem sie selbst stammen – ohne zu merken, dass sie damit Frauen systematisch marginalisieren.

Aber für die Studentinnen, die da sind, können Hochschulen eine Menge tun. Sie können transparente und verlässliche Lehr-Strukturen schaffen, sie können dafür sorgen, dass Frauen sich sicher entwickeln können, sie können ermutigen und fördern und dazu beitragen, dass es weniger um „Männer gegen Frauen“, sondern um ein Miteinander geht. Das alles funktioniert vor allem, ganz schlicht, wenn die Hochschulen das selbst vorleben. Wenn es starke weibliche Professorinnen und Lehrkräfte gibt, wenn kollegial und grenzwahrend miteinander gearbeitet wird und wenn man sich sicher sein kann, dass man in einer Situation, in der man diskriminiert wird, Solidarität und Hilfe erfährt.

Aber für die Studentinnen, die da sind, können Hochschulen eine Menge tun. Sie können transparente und verlässliche Lehr-Strukturen schaffen, sie können dafür sorgen, dass Frauen sich sicher entwickeln können, sie können ermutigen und fördern und dazu beitragen, dass es weniger um „Männer gegen Frauen“, sondern um ein Miteinander geht. Das alles funktioniert vor allem, ganz schlicht, wenn die Hochschulen das selbst vorleben. Wenn es starke weibliche Professorinnen und Lehrkräfte gibt, wenn kollegial und grenzwahrend miteinander gearbeitet wird und wenn man sich sicher sein kann, dass man in einer Situation, in der man diskriminiert wird, Solidarität und Hilfe erfährt.

MUSIC IN THE MIDDLE EAST 21.09.

MUSIC IN THE MIDDLE EAST 21.09. Zum Sender/zur Senderin gehören Empfänger*innen: In der populären Musik gibt es ja auch Stimmen, die eine*n stark berühren können und die eine große Tiefe haben. Beziehen Sie diese Hörerfahrung in Ihre Überlegungen mit ein?

Zum Sender/zur Senderin gehören Empfänger*innen: In der populären Musik gibt es ja auch Stimmen, die eine*n stark berühren können und die eine große Tiefe haben. Beziehen Sie diese Hörerfahrung in Ihre Überlegungen mit ein?

+++ EMPOWERMENT DAY GOES CULLY JAZZ +++

+++ EMPOWERMENT DAY GOES CULLY JAZZ +++ Zara McFarlane (UK) Konzert für Kinder

Zara McFarlane (UK) Konzert für Kinder

LIEDERBACH

LIEDERBACH

07.03.2018 FILMVORFÜHRUNG „SONITA“ & PODIUMSDISKUSSION

07.03.2018 FILMVORFÜHRUNG „SONITA“ & PODIUMSDISKUSSION