Los ging es im voll besetzten Saal – die Studierenden hatten Anwesenheitspflicht – mit Livemusik von Simona Miranda (Foto: Alex Münch). Die Musikproduzentin, Singer-/Songwriterin und Popakademie-Studentin Simona Miranda Melzer verarbeitet den Sound analoger und modularer Synthesizer mit organischen Klangflächen und sphärischen Gesangsmelodien. Die Musik ist Teil einer audiovisuellen Gesamtinszenierung, sie wurde in diesem Jahr als „Newcomer Artist 2019“ durch das Roundhouse in London ausgezeichnet. Beim zweiten Stück kam Lucy.Dye, ebenfalls Studentin im Fachbereich Popmusikdesign mit dem Schwerpunkt Singer-/Songwriter, dazu.

Los ging es im voll besetzten Saal – die Studierenden hatten Anwesenheitspflicht – mit Livemusik von Simona Miranda (Foto: Alex Münch). Die Musikproduzentin, Singer-/Songwriterin und Popakademie-Studentin Simona Miranda Melzer verarbeitet den Sound analoger und modularer Synthesizer mit organischen Klangflächen und sphärischen Gesangsmelodien. Die Musik ist Teil einer audiovisuellen Gesamtinszenierung, sie wurde in diesem Jahr als „Newcomer Artist 2019“ durch das Roundhouse in London ausgezeichnet. Beim zweiten Stück kam Lucy.Dye, ebenfalls Studentin im Fachbereich Popmusikdesign mit dem Schwerpunkt Singer-/Songwriter, dazu.

Panel 1: Gender Balance in der Live-Musik

Nach der Begrüßung durch den Popakademie-Geschäftsführer Prof. Udo Dahmen ging es denn auch schon los. Martin Müller, Gründer des Queer-Festivals Heidelberg und Programmmacher des Karlstorbahnhofs, hielt eine Impulsrede, in der er davon erzählte, wie sie als Festivalmacher*innen zuerst belächelt worden seien. Solange Deutschland im Gender Pay Gap-Ranking von Platz 5 (2006) auf Platz 14 (2014) abgerutscht sei und eine Künstlerin wie Lizzo einen Style-Award bekäme, bliebe noch viel zu tun. Musik sei besonders in der Lage, gesellschaftliche Veränderung anzustoßen.

Von links: Linus Volkmann, Fiva, Elena Witzek, Zora Brändle, Cäthe, Mine (Foto: Alex Münch)

Das erste Panel „Gender-Balance in der Live-Musik“ bestritten die Musikerinnen Mine, Cäthe und Fiva sowie die Veranstalterin Zora Brändle (u.a. Maifeldderby) und der Autor und Musikjournalist Linus Volkmann. Letzterer hatte 2018 mit seinem offenen Brief an das Hurricane Festival die Diskussion über die mangelnde Präsenz von Frauen auf großen Festivals losgetreten. Ein häufig verwendetes Argument sei ja, sagt die Moderatorin Elena Witzeck (FAZ), dass die Künstlerinnen* nicht genug Publikum zögen. Einig sind sich die Diskutierenden, dass die Veranstaltungsteams irgendwann einmal damit anfangen müssten, Frauen* auf die Bühne zu bringen, damit sie bekannter werden. Von nichts komme eben nichts!

Dann berichten die Musikerinnen auf dem Podium von ihren Erfahrungen. Mine wurde z.B. lange nicht für Festivals gebucht. Erst seitdem der Diskurs über männlich dominierte Line-Ups mehr in den Fokus gerückt ist und den Booker*innen Druck gemacht hat, wird sie auf Festivals eingeladen. Fiva wurde immer nur als „rappende Frau“ zu Panels eingeladen und nie nach ihrer Musik gefragt. Sie sei aber seit langem im österreichischen Radio gespielt worden, darum sei es für sie kein Problem, für österreichische Festivals gebucht zu werden. Zora Brändle hat 2017 das Netzwerk „Delta Frauen*: Stammtisch Frauen in der Kulturwirtschaft Rhein-Neckar„ gegründet, um weibliche* Acts sichtbar zu machen und neue Ideen zu schmieden. Auf die Frage in die Runde, ob sie Musikerinnen-Stammtische gut fänden, sagte Mine, dass sie solche meide, weil sie in Nischen nicht ihren eigenen und den Horizont der Anderen erweitern könne.

In der Pause suche ich das Gespräch mit Prof. Udo Dahmen. Er beschreibt, dass es im Vorfeld gar nicht leicht gewesen sei, für das Programm so viele weibliche Akteure einzuladen; es habe an die 30 Absagen gegeben. Er vermutet, dass manche es leid sind, immer nur zu Gender-Themen eingeladen zu werden. Auf meine Frage, warum es so wenige Studentinnen in die Instrumentalklassen schaffen würden, meinte er, dass viele Bewerberinnen in der Aufnahmeprüfung regelrecht versagen. Sie seien gut, könnten das aber in der Prüfung nicht zeigen. Das Niveau sei sehr hoch und die männlichen den weiblichen meist überlegen. Dazu später mehr. Während unseres Gesprächs konnte das Publikum am Workshop „Producing“ von Novaa teilnehmen, Grundkenntnisse waren erforderlich.

Producing-Workshop mit Novaa (Foto: Alex Münch)

Panel 2: Gender Equality an den Musikhochschulen

Bei inhaltlich sehr ergiebigen Panel 2 stand die Frage „How can we create gender equality in higher popular music education?” im Mittelpunkt. Prof. Dr. David-Emil Wickström von der Popakademie sprach als Moderator zum einen mit Prof. Dr. Barbara Hornberger, die seit dem WS 2018/19 die Leitung der Popabteilung an der Hochschule Osnabrück innehat. Außerdem war Désirée Blank eingeladen, die als Sprecherin der neu gegründeten musicBWwomen auftrat und Popakademie-Absolventin im Fach Musikbusiness ist sowie die weibliche Hälfte des Electropopduos MADANII, Dena Zarrin (Vocals). Patsy Gilbert vom Leeds College of Music hatte sich leider krank gemeldet.

Von links: David-Emil Wickström, Dena Zarrin, Désirée Blank, Barbara Hornberger (Foto: Alex Münch)

Zu Beginn gab David-Emil Wickström ein paar Zahlen zum Frauen*anteil der Studierenden und Dozent*innen an der Popakademie in die Runde, wo mir vor allem der geringe Anteil an Frauen an den Instrumenten ins Auge stach. Anschließend berichteten die Gäste von ihren Erfahrungen. Barbara Hornberger nannte einen Anteil von ca. 25% Frauen im Fachbereich Pop der Hochschule Osnabrück, wovon fast alle Sängerinnen mit Nebenfach Klavier seien. Lange Zeit hätte es nur Gesangsdozentinnen gegeben, aber seit letztem Jahr hätten sie zwei Lehrbeauftragte im Bereich Schlagzeug- (Christin Neddens) und Producing (Consuelo Sternel) gewinnen können, und zwar durch gezielte Suche und nicht aufgrund einer Ausschreibung (!).

Désirée Blank erzählt von ihrer Zeit in den USA (bei der Agentur Three Six Zero Group in L.A.), dass sie viele Kolleginnen, aber nur männliche Chefs gehabt habe und dass frau gerade in den USA extrem hart auftreten müsse. Dena Zarrin vom Duo Madanii berichtet, dass sie an der Popakademie die einzige „performing artist“ am Gesang und die einzige gewesen sei, die sich bei der Bandbörse keine Band, sondern eine Produzentin gesucht habe. Sie bemängelte, dass es für sie im Studium keine Möglichkeit gegeben habe, die eigenen Fähigkeiten als Produzentin zu entwickeln; sie hätten einen Workshop für Frauen in Eigeninitiative organisiert.

Nach Best Practice-Beispielen und guten Ideen gefragt, erzählt Barbara Hornberger, dass sie mit ihrer Besetzungspolitik, die nach weiblichem Lehrpersonal schaut und damit mehr Role Models für Frauen bezweckt, auch erreichen will, dass die männlichen Studierenden andere Vorbilder als Lehrer*innen haben. Mit einem Coaching für Lehrkräfte möchte sie die Möglichkeit schaffen, die eigene Arbeit gendersensibel zu gestalten, d.h. das eigene Verhalten den Studierenden gegenüber zu hinterfragen, mehr Künstlerinnen in das Repertoire aufzunehmen, und z.B. auch zu schauen, wie sich männliche Coaches in Bands mit Frauen verhalten. Die oft gehörte Aussage, das Musikbusiness sei ein raues und Frauen müssten sich damit abfinden, halte sie für falsch. Männer befänden sich schon immer in ihrer gewohnten Umgebung, seien im Spielen in Bands ohne Leitung geübt, sie hätten ihren Platz bereits gefunden, Frauen müssten das erst nachholen. Außerdem hätten sie eine Veranstaltungstechnikerin im Haus, die getrennte Technikkurse für Frauen und Männer anbietet, was sehr gut angenommen würde. Einmal im Semester initiiert Hornberger einen Musikerinnen-Stammtisch, bei dem sich Studentinnen über Alltagsprobleme wie Kränkungen austauschen und vernetzen können. Sie versuche, auch mit den männlichen Kollegen über ihren Anteil am System zu sprechen, da sie der Meinung ist, dass diese Platz machen müssen. Frauen trauten sich oft nicht aus der Deckung.

Stand der musicBWwomen (Foto: Mane Stelzer)

Désirée von musicBWwomen – deren Träger offiziell die Popakademie ist, faktisch aber von Studentinnen getragen wird, die dort die Räumlichkeiten nutzen können – möchte Aufmerksamkeit für Frauen* schaffen, damit sie mehr gehört werden. Benachteiligungen geschähen nämlich häufig nicht mit böser Absicht, es sei daher wichtig, Situationen benennen zu können und Sprachrohre zu schaffen. Mit ihrer Konzertreihe „Club Of Heroines“ präsentieren und unterstützen die Macherinnen weibliche* musikalische Projekte und bringen Musikerinnen* und gemischte Bands (von Frauen geleitet oder 50/50%) auf die Bühne. Des Weiteren sei ein Mentoring-Programm auch für Männer angedacht. Außerdem erzählt sie von einem Karrierefördernetz für Frauen, das sich gezielt an Studentinnen kurz vor dem Abschluss richte und an 5 Wochenenden in 18 Monaten zu verschiedenen Themen wie Führung, work & life balance usw. ein Mentoring anbietet.

David-Emil Wickström präsentiert das „Elevate“-Projekt des Leeds College of Music, das eigentlich von der erkrankten Patsy Gilbert vorgestellt worden wäre. Um die Zahl der Mitarbeiterinnen zu erhöhen und die vorhandenen zu empowern, wurden dort mehrere Maßnahmen durchgeführt: Vom Staff Training und Peer Monitoring zu einer Bibliothek zu Gender, Panels mit weiblichen Akteuren, einer großen Fotoausstellung, wo die Mitarbeiterinnen gewürdigt wurden, bis hin zu Diskussionen mit den männlichen Kollegen über gendersensibles Verhalten.

Als nächstes diskutierte die Runde über Blind Auditions. Wickström erzählte, dass in der Kunstmusik die Einführung von Blind Auditions zu einer Erhöhung des Frauenanteils auf 50% geführt habe. Eventuell wären solche „Blindanhörungen“ schon bei der Vorauswahl der Demos hilfreich, damit ausgeschlossen wird, dass sich die Profs von subjektiven Vorurteilen leiten lassen. Dazu schauen sie sich jetzt andere Hochschulen und deren Gestaltung der Aufnahmeprozedur an. Ich bin gespannt, ob sich die Popakademie dazu durchringen kann, das Auswahlverfahren mit Blind Auditions durchzuführen – erstrebenswert wäre es.

Hornberger betont, dass auch die Art, wie Ausschreibungstexte geschrieben sind, Frauen abschrecken können. Sie reagierten auf eine klare Fokussierung von technischen Skills eher negativ und würden sich eher bewerben, wenn Teamwork, Kreativität und das künstlerische Profil im Vordergrund stünden. An ihrer Hochschule würden die Ausschreibungstexte von der Gleichstellungsstelle geprüft, bevor sie öffentlich gemacht werden. Auch die Präsentation der Website wäre entscheidend.

Von links: Udo Dahmen, Mine, Dena Zarrin, Cäthe

Wickström berichtet, dass auch spontane Aufforderungen bei der Aufnahmeprüfung wie „spiel mal einen Blues“ oder „jam mal mit deinen Kollegen“ weibliche Bewerber häufig in Bedrängnis brächten. Bei den Aufnahmeprüfungen sollte stattdessen transparent gemacht werden, was die Prüflinge erwartet, und nicht davon abgewichen werden. Auch die Theorie-Prüfung stehe Popakademie-intern auf dem Prüfstand, weil es Menschen gäbe, die keinen Zugang zu diesem Wissen hätten, obwohl sie gute Künstler*innen seien. Auch Menschen ohne musikalische, „bürgerliche“ Vorbildung sollte die Möglichkeit gegeben werden, studieren zu können.

Auch der Umgang mit non-binären Personen wurde angesprochen. An der Hochschule Osnabrück müssen z.B. unbekannte Personen im Brief erstmal mit Vor- und Nachnamen angesprochen werden, bis bekannt ist, welchem Geschlecht sich die Person zuordnet. Bei den Altbauten sei es schwer, neue Unisex-WCs einzubauen, aber bei den Neubauten wird das erwägt. Warum sich die Hochschulen damit noch schwer tun, liegt auch daran, dass Frauen*förderung mittlerweile gesetzlich vorgeschrieben ist, aber der Umgang mit Inter-/Transpersonen noch nicht geregelt ist.

Intersektionalität war ein weiteres Thema, nämlich people of colour, mit Migrationshintergrund oder finanzschwache Menschen nicht auszuschließen; momentan dominiere noch der Anteil von gutsituierten, weißen, alten und jungen Männern die Hochschulen. Deswegen werde an der Popakademie über ein Pre-College nachgedacht, also eine Vorbereitung auf die Aufnahmeprüfung und das Studium, für das aber bislang noch das Personal fehle (eine Art Vorstudium gibt es bereits an privaten Akademien und Hochschulen, ist aber mit enormen Studiengebühren verbunden).

Es folgte der Workshop „DJing“ mit DJ Cashmiri, während dem ich mich in Sachen Networking betätigt habe. Zuerst hab ich mit Désirée Blank von musicBWwomen darüber gesprochen, ob es schon eine Hessen-Initiative gibt und wie sie die Gründung ihrer Gruppe vorangetrieben haben. Momentan sind sie eine kleine Gruppe von Studentinnen an der Popakademie, die sich in der Vereinsgründung befinden, musicBWwomen hat sich im September 2018 zusammengeschlossen. Ich erkläre ihr unsere Arbeit und dass wir schon seit 35 Jahren Networking, Nachwuchsarbeit und Role Modelling betreiben. Und bin immer wieder erstaunt, wer uns noch nicht kennt!!!

Lisa Tuyala und Hajnalka Péter von „Women of music“ (Foto: Janine Kühn)

Désirée stellt mich Lisa Tuyala und Hajnalka Péter vom Stuttgarter Kollektiv Women Of Music vor. Es hat zum Ziel, „unterschiedliche Musikstile und Expertisen innerhalb der Musikindustrie sowie (trans-)kulturelle Backgrounds“ zu vereinen. „WoM bündelt die Kraft und das Wissen von Frauen auf regionaler Ebene, um einen Beitrag zur weltweiten Sichtbarkeit und den Arbeitsbedingungen von Frauen in der Musikindustrie zu leisten. WoM strebt es an, das Zentrum eines künstlerischen Geschäfts-Netzwerks zu sein. Unsere Vision ist eine Zukunft, in welcher ein Netzwerk wie WoM nicht mehr als Notwendigkeit angesehen werden muss“, heißt es im Flyer des Kollektivs. Dazu organisiert das Team z.B. die offene Diskussionsreihe für Frauen aus der Musikbranche „WOM talks“ bei Second Hand Records in Stuttgart (nächster Termin ist am 13.12.2019 mit Marina Pommier, einer französischen Kulturmanagerin, Bookerin und Kuratorin, die seit 2002 das Weltmusikprogramm auf dem Sziget Festival kuratiert). Wir beschließen, in Kontakt zu bleiben und uns gegenseitig mit Expertise zu versorgen, damit nicht alle das Rad neu erfinden müssen.

Panel 3: Diversität im Deutschen HipHop

Auf dem letzten Panel diskutiert Moderatorin Lilly Amankwah mit Linda-Philomène Tsoungui, die an der Popakademie Schlagzeug studiert und Lina Burghausen, die mit ihrem Blog „365 female DJs“ von sich reden gemacht und inzwischen eine Datenbank von 1400 Rapperinnen aufgebaut hat. Außerdem mit dabei waren die ehemalige splash! Mag-Chefredakeurin und DJ Miriam Davoudvandi aka Cashmiri, die DJ und Rapperin Josi Müller sowie Malcolm Ohanwe (ARD Alpha), der 2019 den International Music Journalism Award bekommen hat. Erkenntnisse auf diesem bisweilen sehr akademischen Panel waren, dass HipHop/Rap teils inklusiver ist als die Gesamtgesellschaft, in dem er migrantische Themen in den Vordergrund stellt und auch Menschen Berufschancen bietet, die aufgrund ihrer Zugehörigkeit zu einer sozialen Schicht sonst keine Chancen hätten. Was Frauen* im Rap angeht, sei das HipHop-Genre natürlich nicht inklusiv. Frauen* würden daran gemessen, ob sie von einem männlichen Rap-Kollegen für cool erklärt werden. Dass inzwischen mehr weibliche Rapper gebucht würden, läge eher an einer Anpassung des kapitalistischen Systems an die Mode oder Zeichen der Zeit, als an wirklicher Veränderung. Ohnehin würden immer die gleichen female Rapperinnen gebucht, was eher auf eine Alibifunktion der weiblichen Künstler schließen lässt. Man wolle nicht wirklich etwas ändern, sondern das Gesicht wahren und keinen Shit Storm bekommen.

Von links: Miriam Davoudvandi, Malcolm Ohanwe, Lilly Amankwah, Lina Burghausen, Josi Müller, Linda-Philomène Tsoungui (Foto: Alex Münch)

Auch eine Art kolonialistische Struktur habe sich breitgemacht, wo weiße Männer als Journalisten, Veranstalter und Labelchefs wie über „Tiere im Zoo“ schrieben und festlegten, wie HipHop zu sein habe. Sobald man selbst inklusiv agiere, würde einem von diesen Schreibern der HipHop abgesprochen. Josi Müller erzählt, dass die Kommentarspalten zeigten, dass die Gender Equality-Debatte das Publikum noch nicht erreicht hätte. Linda-Philomène Tsoungui hat ihre Masterarbeit über „Kapitalisierung von Weiblichkeit im HipHop“ geschrieben. Sie beklagt, dass weibliche Künstler im HipHop oft nur nach außen hin emanzipiert wirkten; schaue man genauer hin, falle das Konstrukt in sich zusammen. Akteurinnen seien in kapitalistischen Strukturen, die männlich geprägt sind, verhaftet. Lina Burghausen fordert, dass Labelchef*innen Verantwortung übernehmen müssen, in dem sie sexistische Videos z.B. nicht produzieren und für bestimmte Werte eintreten. Eben nicht nach der Maxime „Hauptsache, es verkauft sich gut“.

Am Abend konnte sich das Publikum bei freiem Eintritt noch von Musik von Madanii, Cäthe und Mine mitreißen lassen.

(Titelbild: Mane Stelzer)

Infos

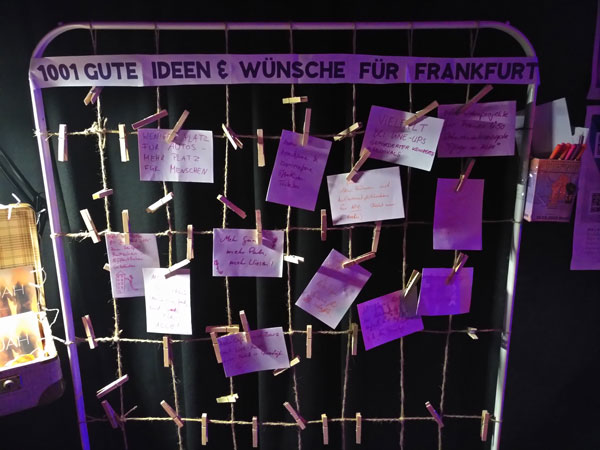

Nach einer gemeinsamen Begrüßung von Antje (Brotfabrik), Linda (Frauenreferat Frankfurt) und Mane (MELODIVA) ging es gleich mit dem ersten Talk in der gut gefüllten Brotfabrik los (Foto: Barbara Walzer). Auf dem Podium saßen die auftretenden Musikerinnen des Abends – Lena & Johanna von LUAH, Jamila von GG VYBE und BELQIS – sowie Mane von MELODIVA. Mit der Moderatorin Christina Mohr sprachen sie über ihre musikalischen Biografien, strukturelle Hürden und was es braucht, um Frauen* und Mädchen* beim Musikmachen und im Musikbusiness besser zu unterstützen (vor allem Räume und safe spaces!). Sascha Wild, der neue Referent für Popularmusik in Frankfurt und Vater einer kleinen Tochter, war ebenfalls Teil des Panels und vor allem da, um zuzuhören, wie er selbst sagte.

Nach einer gemeinsamen Begrüßung von Antje (Brotfabrik), Linda (Frauenreferat Frankfurt) und Mane (MELODIVA) ging es gleich mit dem ersten Talk in der gut gefüllten Brotfabrik los (Foto: Barbara Walzer). Auf dem Podium saßen die auftretenden Musikerinnen des Abends – Lena & Johanna von LUAH, Jamila von GG VYBE und BELQIS – sowie Mane von MELODIVA. Mit der Moderatorin Christina Mohr sprachen sie über ihre musikalischen Biografien, strukturelle Hürden und was es braucht, um Frauen* und Mädchen* beim Musikmachen und im Musikbusiness besser zu unterstützen (vor allem Räume und safe spaces!). Sascha Wild, der neue Referent für Popularmusik in Frankfurt und Vater einer kleinen Tochter, war ebenfalls Teil des Panels und vor allem da, um zuzuhören, wie er selbst sagte.

Der zweite Talk mit der Moderation Aisha Camara, Dr. Dorothee Linnemann (Historisches Museum), Be Shoo (Künstlerin, Choreografin, Kuratorin), Linda Kagerbauer (Referentin für Mädchen*politik und Kultur) und der Fotografin Katharina Dubno hob das Gespräch auf eine breitere Ebene, die alle Kultursparten miteinschloss. Auch hier wurde klar, dass es oftmals lange braucht, sich als Frau* durchzusetzen und einen Namen machen zu können. Berufliche Netzwerke von Frauen* seien dabei unverzichtbar, sind sich die Anwesenden einig.

Der zweite Talk mit der Moderation Aisha Camara, Dr. Dorothee Linnemann (Historisches Museum), Be Shoo (Künstlerin, Choreografin, Kuratorin), Linda Kagerbauer (Referentin für Mädchen*politik und Kultur) und der Fotografin Katharina Dubno hob das Gespräch auf eine breitere Ebene, die alle Kultursparten miteinschloss. Auch hier wurde klar, dass es oftmals lange braucht, sich als Frau* durchzusetzen und einen Namen machen zu können. Berufliche Netzwerke von Frauen* seien dabei unverzichtbar, sind sich die Anwesenden einig.

Los ging es im voll besetzten Saal – die Studierenden hatten Anwesenheitspflicht – mit Livemusik von Simona Miranda (Foto: Alex Münch). Die Musikproduzentin, Singer-/Songwriterin und Popakademie-Studentin Simona Miranda Melzer verarbeitet den Sound analoger und modularer Synthesizer mit organischen Klangflächen und sphärischen Gesangsmelodien. Die Musik ist Teil einer audiovisuellen Gesamtinszenierung, sie wurde in diesem Jahr als „Newcomer Artist 2019“ durch das Roundhouse in London ausgezeichnet. Beim zweiten Stück kam Lucy.Dye, ebenfalls Studentin im Fachbereich Popmusikdesign mit dem Schwerpunkt Singer-/Songwriter, dazu.

Los ging es im voll besetzten Saal – die Studierenden hatten Anwesenheitspflicht – mit Livemusik von Simona Miranda (Foto: Alex Münch). Die Musikproduzentin, Singer-/Songwriterin und Popakademie-Studentin Simona Miranda Melzer verarbeitet den Sound analoger und modularer Synthesizer mit organischen Klangflächen und sphärischen Gesangsmelodien. Die Musik ist Teil einer audiovisuellen Gesamtinszenierung, sie wurde in diesem Jahr als „Newcomer Artist 2019“ durch das Roundhouse in London ausgezeichnet. Beim zweiten Stück kam Lucy.Dye, ebenfalls Studentin im Fachbereich Popmusikdesign mit dem Schwerpunkt Singer-/Songwriter, dazu.